文献精读(一):PFS24或可预测初治DLBCL患者的长期生存

张元峰教授分享了Ann Oncol发表的一篇题目为“Progression-free survival at 24 months (PFS24) and subsequent outcome for patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) enrolled on randomized clinical trials(随机临床试验登记的DLBCL患者24个月无进展生存(PFS24)率和后续结局)”的文章[1]。该研究是免疫化疗时代全球规模最大的DLBCL患者研究,收集了大量的前瞻性数据,并结合了多项随机对照临床试验的数据,具有良好的统计学意义。

研究设计

该研究纳入了5835例一线治疗接受利妥昔单抗和蒽环类药物的患者,中位年龄为62岁,57%乳酸脱氢酶(LDH)升高,63%Ann Arbor分期III/IV期,13%ECOG评分为2-4分。PFS24定义为在开始治疗后24个月内存活且无疾病进展。PFS24患者的总生存期(OS)定义为从达到PFS24至任何原因死亡的时间。

研究结果

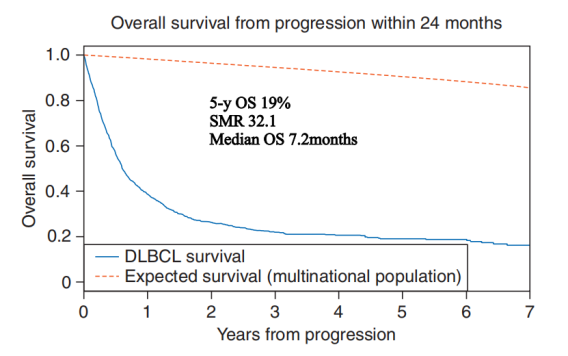

在可评估的患者中,1423例患者未达到PFS24,其5年OS率仅为19%,中位OS仅7.2个月;3678例患者达到PFS24,PFS24患者的OS与匹配的正常人群OS相吻合,二者5年OS率分别为87.6% vs 89.5%(图1)。

图1 未达到 vs达到PFS24患者的OS

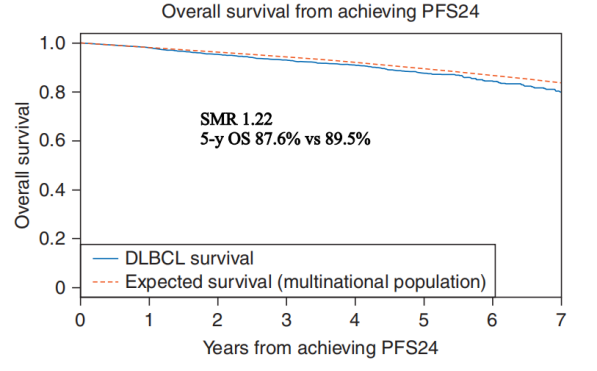

该研究还将不同基线特征的患者进行了亚组分析。PFS24患者无论年龄、性别、分期如何,均与匹配的正常人群的5年预计OS相当。值得注意的是,诊断时较高的IPI评分(4-5分)患者与正常人群的预期生存率之间存在较明显的差异(表1)。

表1 PFS24患者vs正常人群的预计3年、5年和7年OS率

研究结论

DLBCL患者一线治疗若达到PFS24,能获得良好的长期OS率。PFS24可能成为当前评估一线治疗成功与否的可靠指标,但是该研究同时具有一定的局限性,不适用于接受维持治疗、复发的DLBCL患者。

专家热点讨论

在张元峰教授的精彩解读后,多位专家就PFS24是否具有实际的临床价值展开讨论。贺建霞教授表示,PFS24作为临床中的预后指标在评估时间上较晚,在工作中往往通过治疗期间的中期评估便能大体判断患者预后,但PFS24在临床试验中一定程度上作为OS的替代指标可能是有意义的。张薇教授补充道,该研究与真实世界的情况有所不同,比如患者基线特征(IPI评分分布比例和ECOG评分较低)与临床实际情况存在较大差异。此外,临床试验的治疗往往十分规范,而临床中更多地会采取个体化治疗手段,如启动高强度化疗等。因此,该研究带来的启示更多的是PFS24患者无需过度治疗,与正常人群的OS基本相当。

文献精读(二):Pola-R-CHP,为R-CHOP+X探索“挽回颜面”

周志远教授分享了新英格兰医学杂志 (N Engl J Med) 新近发表的一篇题目为“Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma(维泊妥珠单抗[Polatuzumab Vedotin,简称Pola]治疗初治DLBCL)”的文章[2]。POLARIX研究是二十多年来首个在全球III期双盲、随机对照试验中显示优于利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松(R-CHOP)方案的试验。

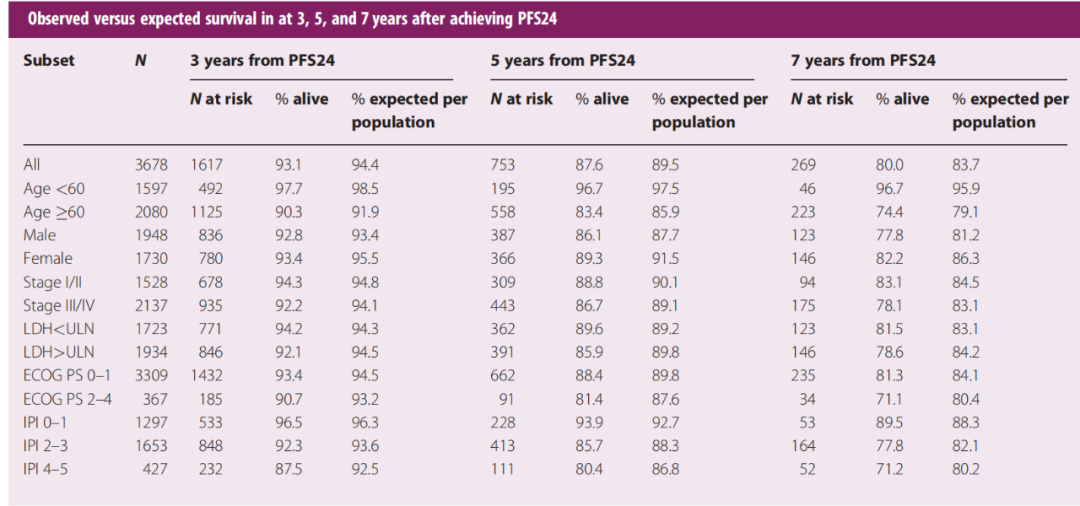

研究设计

该研究共纳入879例初治DLBCL患者,中位年龄为65岁,ECOG PS评分为0-2,大多数为中高危患者,62.0%的患者IPI评分为3-5分。按照1:1随机接受6周期Pola联合利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、泼尼松(Pola-R-CHP)或R-CHOP治疗,以及2周期利妥昔单抗单药治疗。两组基线特征平衡。

图2 POLARIX研究设计

研究结果

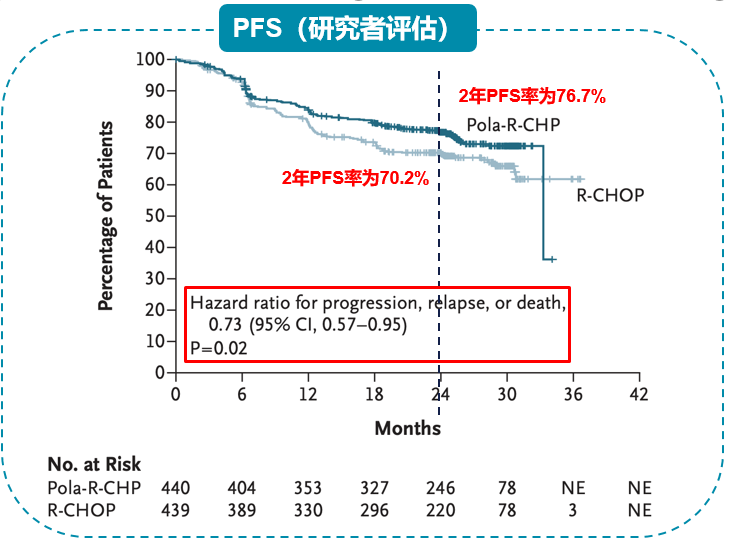

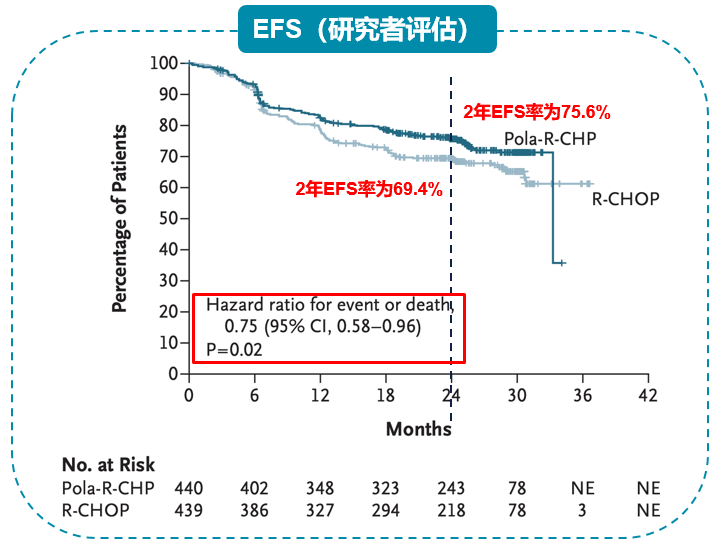

中位随访28.2个月时,与R-CHOP组相比,Pola-R-CHP组的2年无进展生存(PFS)率提高了6.5%(76.7%[95%CI,72.7-80.8] vs 70.2%[95%CI,65.8-74.6],P=0.02,图3)。Pola-R-CHP组发生事件的相对风险低于R-CHOP组,2年无事件生存(EFS)率分别为75.6%和69.4%(HR 0.75;95%CI:0.58-0.96;P=0.02,图4),具有统计学意义。

图3 Pola-R-CHP vs R-CHOP的2年PFS

图4 Pola-R-CHP vs R-CHOP的2年EFS

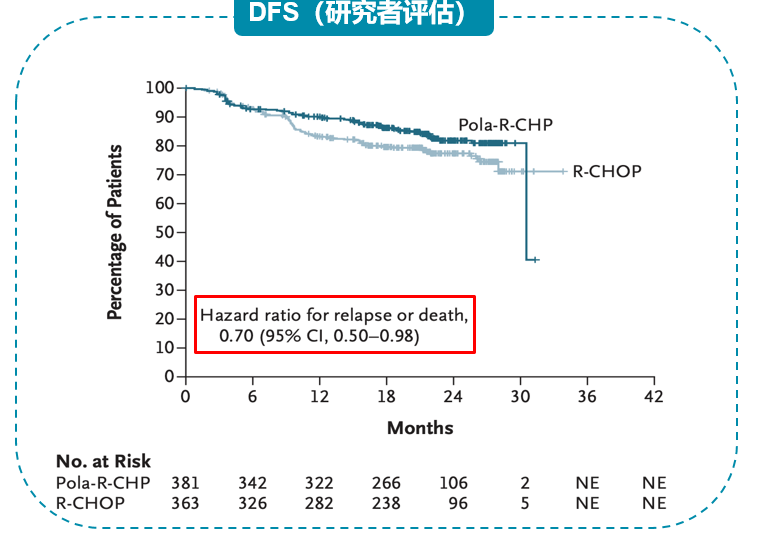

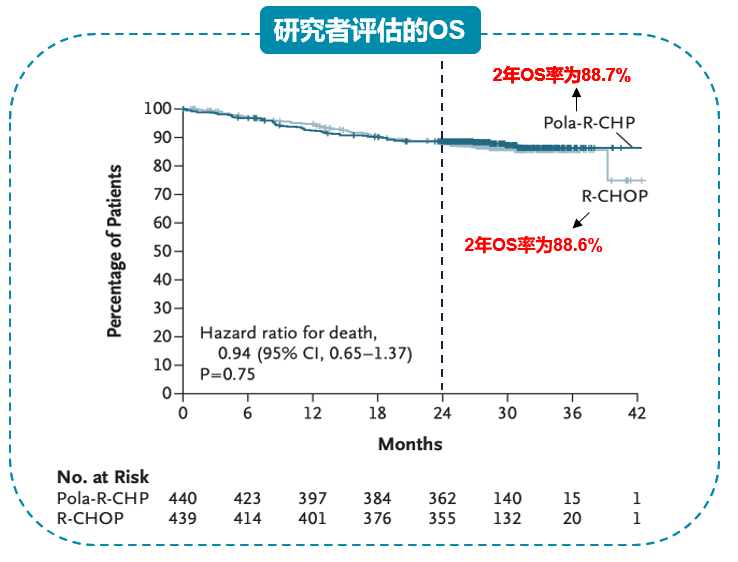

虽然两组完全缓解(CR)率没有统计学差异(78.0% vs 74.0%,P=0.16),但是无病生存期(DFS)分析提示Pola-R-CHP组的缓解质量更佳、缓解时间更持久(HR 0.70;95%CI:0.50-0.98,图5)。目前尚未观察到两组间OS的显著性差异(HR 0.94;95%CI:0.65–1.37;P=0.75,图6)。

图5 Pola-R-CHP vs R-CHOP的2年DFS

图6 Pola-R-CHP vs R-CHOP的2年OS率

PFS亚组分析显示,Pola-R-CHP组对在中高危(如:IPI评分3-5分、大包块、ABC亚型、双表达)的DLBCL初治患者均获得了良好PFS获益,复发、进展、死亡风险明显降低(图7)。

图7 PFS亚组分析

Pola-R-CHP组的安全性与R-CHOP组相当,但是Pola-R-CHP组导致剂量减少的不良事件(AE)更少。两组最常见的AE均为周围神经病变,但Pola-R-CHP组的患者耐受性更好。

研究结论

该研究为DLBCL领域带来了重大突破,研究数据支持在DLBCL一线治疗中使用Pola-R-CHP方案。

专家热点讨论

在周志远教授的精彩解读后,多位专家就DLBCL一线治疗的突破性探索展开讨论。李志铭教授总结道,全球Ⅲ期POLARIX研究作为一项跨时代的研究,其意义深远,真正为R-CHOP+X的探索“挽回了颜面”。此外,上海交通大学医学院附属瑞金医院赵维莅教授团队开展的一项基于分子分型的R-CHOP+X方案治疗初治DLBCL患者的Ⅱ期研究,也显示了精准分型为患者带来更好治疗获益的证据,未来新的一线DLBCL临床试验探索应基于最新的POLARIX研究证据,在Pola-R-CHP的基础上进行进一步探索。