【通用名称】 奥雷巴替尼片

【商品名称】 耐立克

【汉语拼音】 Ao Lei Ba Ti Ni Pian

成份:

本品主要成份为奥雷巴替尼。

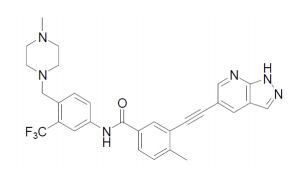

化学名称:3-[(1H-吡唑并[3,4-b]吡啶-5-基)乙炔基]-4-甲基-N-{4-[(4-甲基哌嗪-1-基)甲基]-3-(三氟甲基)苯基}苯甲酰胺

化学结构式:

分子式:C29H27F3N6O

分子量:532.57

适应症:

本品用于任何酪氨酸激酶抑制剂耐药,并采用经充分验证的检测方法诊断为伴有T315I突变的慢性髓细胞白血病慢性期或加速期的成年患者。

分别基于一项单臂临床试验的缓解率(慢性期基于主要细胞遗传学缓解率、加速期基于完全血液学缓解率)结果附条件批准。本品的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验结果。

规格:

10mg

用法用量:

应当由具有白血病诊断和治疗经验的医师指导治疗。

在使用本品治疗慢性期或加速期慢性髓细胞白血病(CML)患者之前,必须确定患者具有T315I突变。应采用验证过的检测方法确定患者的T315I突变状态。经医院或实验室的T315I突变检测结果判断为携带T315I突变的患者能接受本品治疗,并且应在广州顺健生物医药科技有限公司验证的实验室对患者的T315I突变状态进行再次检测,检测结果证实患者确伴有T315I突变可继续用药。

推荐剂量

推荐剂量为40mg,每两日一次(隔日一次),口服,随餐服用,持续至疾病进展或患者不再耐受该治疗。

可以在一日当中的任何时间服用,但建议大致固定在同一个时间。如果漏服本品一次,则应在4小时内补服本品,如超过4小时,则不再补服。如给药后出现呕吐,不应补服本品。片剂不得压碎或切割,必须整片吞服。对3个月内没有获得完全血液学缓解的慢性期患者或6个月内没有观察到血液学缓解的加速期患者,由处方医生决定是否继续使用本品。本品尚缺少足够的持续治疗超过2年的长期安全性数据。

尚未完全确定奥雷巴替尼是否具有光毒性,建议服用本品期间应尽量避免直接暴露在阳光下或采取相应的防晒措施。由于职业原因可能造成长时间大量阳光直接照射的患者,或对阳光有固有敏感性的患者应慎用本品(参见【注意事项】)。

不良反应发生时的剂量调整

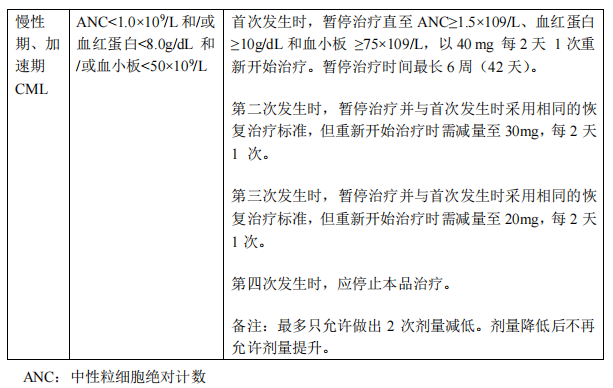

·对血液学毒性的剂量调整:

在临床试验中,血液学毒性可以通过下列手段来处理:中断给药、剂量降低或终止研究治疗。必要时给予血小板和红细胞输注。发生血液学毒性时按表1进行剂量调整。

表1:对血液学毒性的剂量调整

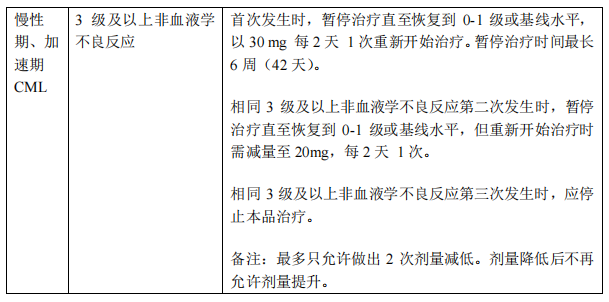

·对非血液学不良反应的剂量调整:

在临床试验中,3级及以上非血液学不良反应可以通过下列手段来处理:中断给药、剂量降低或终止研究治疗。表2总结了进行剂量调整的指南。

表2:3级及以上非血液学不良反应的剂量调整

·合用中/强效CYP3A4抑制剂:

奥雷巴替尼与中/强效CYP3A4抑制剂合用可能增加奥雷巴替尼的血浆浓度。应避免合用中/强效CYP3A4抑制剂,比如:CYP3A4强抑制剂(伊曲康唑)、CYP3A4中等抑制剂(维拉帕米、氟康唑和红霉素)。建议选择无CYP3A4抑制潜能或有CYP3A4微弱抑制潜能的药物作为替代的合用药物(参见【药物相互作用】和【药代动力学】)。

·合用中/强效CYP3A4诱导剂:

奥雷巴替尼与中/强效CYP3A4诱导剂合用可能降低奥雷巴替尼的血浆浓度。建议选择无或仅有最低程度CYP3A4诱导可能性的药物作为替代的合用药物(参见【药物相互作用】和【药代动力学】)。

特殊人群用药

肝功能不全

目前尚无肝功能不全患者的药代动力学研究数据,临床试验中纳入了部分轻度肝功能不全者并接受本品治疗。轻度肝功能不全患者不建议进行剂量调整。中度肝功能不全患者必须在医师指导下慎用本品并严密监测肝功能,重度肝功能不全患者禁用(参见【药代动力学】)。

肾功能不全

目前尚无肾功能不全患者的药代动力学研究数据,临床试验中纳入了部分轻度肾功能不全者并接受本品治疗。奥雷巴替尼及其代谢产物基本不通过肾脏清除。轻度肾功能不全患者不建议进行剂量调整。中、重度肾功能不全患者必须在医师指导下慎用本品并严密监测肾功能(参见【药代动力学】)。

老年患者

老年患者无需因为年龄因素进行剂量调整(参见【老年用药】)。尚未开展老年患者药代动力学研究。

儿童患者

尚无本品用于18岁以下患者的临床研究资料。

不良反应:

以下不良反应的详细内容请参见说明书【注意事项】。

·血管阻塞

·血细胞减少

·肝功能异常

·高血压

·心律失常

·体液潴留

临床试验经验

由于临床试验是在各种不同条件下进行的,在一项药物的临床试验中观察到的不良反应发生率不能直接与另一项药物的临床试验中的发生率进行比较,并且可能并不反映临床实践中观察到的发生率。

安全性特性总结

奥雷巴替尼的安全性总结来自八项单药研究的临床试验,共319例受试者接受了至少一次奥雷巴替尼的给药,中位给药时间为10.6月(范围:0.03-38.9月),其中192例患者接受本品每两日一次,每次40mg治疗,中位给药时间为10.2月(范围:0.2-19.6月)。在319例接受过本品的受试者中,常见的不良反应(发生率≥10%,MedDRA23.0)为血小板计数降低、皮肤色素沉着、贫血、高甘油三酯血症、白细胞计数降低、蛋白尿、低钙血症、中性粒细胞计数降低、血胆红素升高、γ-谷氨酰转移酶升高、低钠血症、发热、肌痛、高血糖症、低钾血症、皮疹、肢体疼痛及窦性心动过速。其中3级及以上不良反应发生率为60.5%,常见(发生率≥3%)为血小板计数降低、白细胞计数降低、中性粒细胞计数降低、贫血、高甘油三酯血症、高血压及发热。

严重不良反应发生率为19.4%,常见(≥1%)为血小板计数降低(8.5%)、贫血(3.1%)及感染性肺炎(1.6%)。22.9%的受试者出现导致剂量降低的不良反应,常见(≥1%)为血小板计数降低(14.7%)、中性粒细胞计数降低(3.4%)、白细胞计数降低(2.2%)、贫血(1.6%)及血肌酸磷酸激酶升高(1.3%)。38.6%的受试者因不良反应暂停给药,常见(≥1%)为血小板计数降低(26.3%)、中性粒细胞计数降低(6.3%)、白细胞计数降低(5.6%)、贫血(3.1%)、血肌酸磷酸激酶升高(1.9%)、高甘油三酯血症(1.9%)、丙氨酸氨基转移酶升高(1.3%)和天门冬氨酸氨基转移酶升高(1.3%)。有8.5%受试者因不良反应永久终止本品治疗,常见(≥1%)为血小板计数降低(6.0%)。

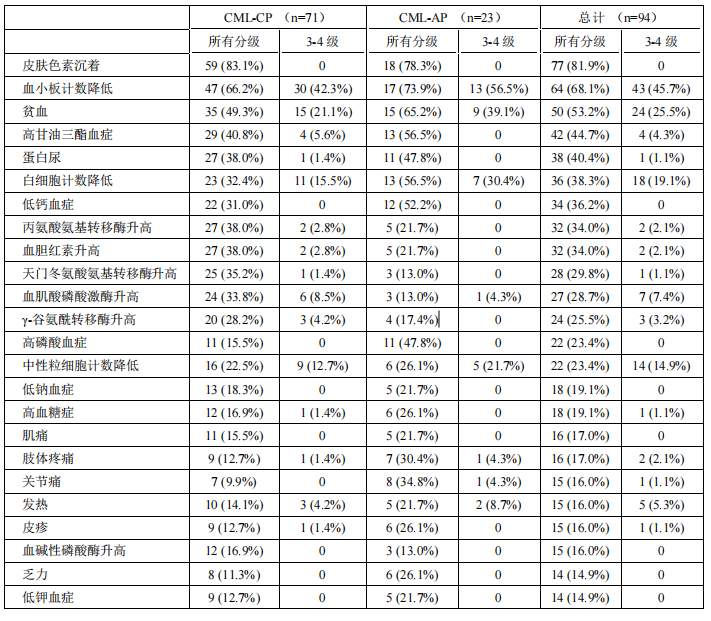

奥雷巴替尼在慢性髓细胞白血病(CML)人群中给推荐剂量40mg的临床研究中的不良反应

支持奥雷巴替尼(HQP1351)在慢性髓细胞白血病(CML)人群中的安全性数据还来自于一项临床I期(SJ-0002)和两项关键性临床II期(HQP1351CC201和HQP1351CC202)的CML研究,共94例受试者按照40mg(推荐剂量)每两日给药一次方案接受治疗,接受奥雷巴替尼的治疗时间中位数为14.8个月(范围:1.2-19.6个月)。

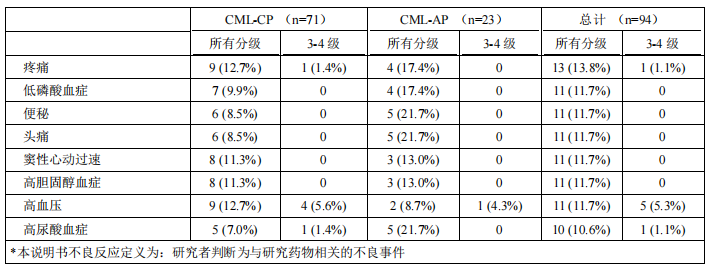

治疗期间常见不良反应(发生率≥10%)包括血小板计数降低、白细胞计数降低、贫血、肝酶升高、血胆红素升高、皮肤色素沉着、高甘油三酯血症、蛋白尿、中性粒细胞计数降低等。发生率≥10%的3级及以上不良反应全部在血液系统,包括血小板计数降低、白细胞/中性粒细胞计数降低和贫血。有7例受试者(7.4%)因不良事件而终止治疗,没有导致死亡的不良事件。常见不良反应(发生率≥10%)和其级别3级及以上不良反应参见表3。

表3.接受奥雷巴替尼治疗的患者中常见不良反应(≥10%)和其中3级及以上的不良反应

禁忌:

对本品活性成份或任何辅料过敏者禁用。

注意事项:

血管阻塞

同类产品的临床试验和上市后观察中报道过与治疗相关的动静脉血管阻塞性事件,包括致死性心肌梗死和卒中等。在接受本品的319例受试者中出现了5例严重动脉阻塞事件,包括2例急性心肌梗死(0.6%)(发生时间分别为用药后第72天及第91天,2例均缓解)及3例大脑梗死/腔隙性脑梗死(0.9%)(发生时间分别为用药后第33天、第204天及第36天,2例好转,1例终止治疗)。2例受试者出现严重视网膜中央静脉阻塞或视网膜静脉闭塞事件(0.6%)(发生时间分别为用药后第72天及第91天,2例均缓解)。

基于目前研究中出现的病例,受试者均有血管病变,如动脉内皮多发性斑块、动脉狭窄、动脉硬化,或有基础代谢性疾病史,如高血压、糖尿病。受试者的血管病变、基础代谢性疾病和CML固有的高血凝状态(血栓或栓塞)均是发生血管阻塞不可否定的风险因素。应关注监测以上风险因素,如果出现血管阻塞的临床症状或体征,需暂停本品治疗,密切监测患者并予以适当治疗,待相关不良反应缓解至用药条件后再恢复用药(参见【用法用量】)。

血细胞减少

临床试验中接受了至少一次本品治疗的319例受试者中,血细胞减少十分常见,表现为血小板计数降低、贫血和白细胞/中性粒细胞降低,并且常有3级或4级事件报告(参见【不良反应】)。至首次发生血细胞减少(任何级别)的中位时间为35.0天(范围:1-866天),血细胞减少(任何级别)的中位持续时间为43.0天(范围:1-785天)。部分受试者(≥3%)因为血小板计数降低(26.3%)、中性粒细胞计数降低(6.3%)、白细胞计数降低(5.6%)、贫血(3.1%)暂停治疗;亦有受试者(≥3%)因血小板计数降低(14.7%)、中性粒细胞计数降低(3.4%)降低本品剂量;6.0%的受试者因血小板减少终止治疗。可见在报告血细胞减少的受试者中,绝大多数经过辅助治疗、暂停用药或减量后痊愈/缓解。

在用药期间建议密切监测全血细胞计数,并密切关注因为血细胞减少引发的其他治疗风险,例如中性粒细胞计数减少增加感染风险,血小板计数减少增加出血风险等。如发生血细胞减少,应根据临床需求给予相应的支持治疗;必要时暂停用药,待相关血液学不良反应缓解至用药条件后再恢复用药(参见【用法用量】)。

肝功能异常

同类产品的临床试验和/或上市后观察中报道过包括肝衰竭在内的严重甚至致死性肝脏毒性事件。在本品已有临床试验中尚未观察到与治疗相关的严重肝毒性事件,但肝功能检测指标异常十分常见,包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)升高、血胆红素升高及γ-谷氨酰转移酶(γ-GGT)升高。这些异常多为1-2级,3级异常的情况为γ-GGT升高与AST升高各5例(1.6%)及ALT升高与血胆红素升高各4例(1.3%)。至首次发生肝功能异常(任何级别)的中位时间为43.0天(范围:1-1084天),肝功能异常(任何级别)的中位持续时间为26.0天(范围:1-547天)。这些受试者中共2例(1例急性胆囊炎导致,与研究药物可能无关;1例入组基线存在异常,治疗中持续存在但未加重,研究者评估与研究药物可能无关)发生与药物相关的ALT/AST升高至≥3倍正常上限,同时合并胆红素升高≥2倍正常上限的不良事件。没有受试者因为药物引起的肝功能异常而退出研究。

考虑到本品临床试验中的暴露人数和暴露时长均十分有限,谨慎起见,在服用本品前,如果患者γ-GGT、ALT或AST>正常上限2.5倍,建议暂缓用药,待相关指标降至正常值时再进行首次药物服用。在用药过程中应至少每四周检测一次肝功能相关指标,如果出现≥3级肝功能指标异常,需暂停用药,进行对症治疗,增加肝功能指标检查频率,直至不良反应缓解至≤1级或用药前水平(参见【用法用量】)。

高血压

同类产品可能引起高血压危象等严重高血压不良反应。临床试验中接受本品治疗的受试者中高血压的发生率为8.2%,≥3级高血压发生率为3.8%,无严重不良反应报告。至首次发生高血压(任何级别)的中位时间为113.0天(范围:1-587天),高血压(任何级别)的中位持续时间为103.0天(范围:1-746天)。

谨慎起见,在接受本品治疗期间,应定期监测血压,对出现高血压症状(如头痛、头胀或眩晕)的患者进行临床评价,及时治疗,并增加血压监测频率。若发生3级或4级高血压,需暂停本品治疗直至恢复(参见【用法用量】)。

心律失常

同类产品的临床试验和上市后观察中均报道过房颤、房扑及室性心动过速。在接受本品的319例受试者中,有4例受试者发生房颤的不良反应(1.3%),其中3例为严重不良反应,3例导致暂时停药。至首次发生房颤的中位时间为251.5天(范围:83-504天),房颤的中位持续时间为11.0天(范围:8-143天)。截至分析时,所有报告房颤的受试者均痊愈。存在心脏风险因素、患有高血压和急性感染的患者发生心律失常的风险可能会增加。

在接受本品治疗期间,应定期监测患者是否发生心律失常,对出现心律失常症状(如心悸、头晕、昏厥、胸部不适或新发呼吸困难)的患者进行临床评价,根据指征要求患者接受心电图(ECG)检查。出现心律失常时应及时调整治疗(参见【用法用量】)。

体液潴留

在所有接受过至少一次奥雷巴替尼的319例受试者中,有12例心包积液(3.8%),其中一例为严重不良事件(0.3%)。至首次发生心包积液(任何级别)的中位时间为431.0天(范围:86-879天),心包积液(任何级别)的中位持续时间为87.5天(范围:1-421天)。有8例受试者发生外周水肿(2.5%)。至首次发生外周水肿的中位时间为50.5天(范围:3-524天),外周水肿的中位持续时间为8.5天(范围:2-118天)。有2例受试者发生胸腔积液(0.6%),无严重不良事件。建议用药期间密切监测患者是否出现体液潴留的症状体征并及时治疗。若发生≥3级体液潴留不良反应时应采取适当的剂量调整措施(参见【用法用量】)。

光毒性

本品未开展非临床光毒性研究,但是在大鼠组织分布研究显示可在皮肤、眼睛中检测到且浓度与同期血液/血浆中相近,提示本品具有潜在光毒性。在319例奥雷巴替尼受试者中,有182例(57%)发生轻度皮肤色素沉着,无皮肤和眼睛相关的严重不良事件报告。目前尚缺乏皮肤色素沉着与光照之间相关性的研究。谨慎起见,建议服用本品期间尽量避免日晒或采取恰当的防晒措施,无法避免长时间暴露于日晒或对阳光敏感的患者慎用本品(参见【用法用量】)。

孕妇及哺乳期妇女用药:

避孕

在使用本品治疗期间以及末次给药后(4个月)内有生育能力的女性应采取有效的避孕措施。

有生育能力的男性在本品治疗期间以及末次给药后(4个月)内本人或性伴侣也应该采取有效的避孕措施。

服用本药物的男性患者的性伴侣也应采取有效的避孕措施。

孕妇

尚无妊娠女性使用本品的数据。根据非临床研究,本品具有生殖毒性(参见【药理毒理】)。奥雷巴替尼对胎儿的毒性尚不明确。如果在使用本品治疗期间发生妊娠,必须对个体进行风险/获益评估,并充分告知有关药物对胎儿的潜在危害。除非经医生评估获益大于风险,否则妊娠期间不应使用本品。

哺乳

目前尚无本品用于哺乳期女性的资料,尚无奥雷巴替尼或其代谢产物是否会分泌入人乳,或是否会对母乳喂养的婴儿或乳汁生成造成影响的数据。母乳喂养可能会导致婴儿因本品产生严重不良反应,因此建议哺乳母亲停止母乳喂养,在接受本品治疗期间以及末次给药后至少(7天)内不进行母乳喂养。

生育力

尚无本品对人类生育力影响的相关数据。非临床相关数据参见【药理毒理】。

儿童用药:

尚未确定本品在18岁以下患者中的安全性和有效性。

老年用药:

本品关键临床试验中,≥60岁的患者占15.6%。在整体患者人群和老年患者之间未观察到安全性或有效性的总体差异。在老年患者中未观察到具有临床意义的与年龄相关的药代动力学差异。对老年患者无需因为年龄因素进行剂量调整。由于老年患者用药情况比较复杂,建议用药过程中谨慎观察导致不良反应的高危因素。

药物相互作用:

奥雷巴替尼与CYP3A4抑制剂合用

临床药物相互作用研究表明,与CYP3A4强效抑制剂伊曲康唑合并用药后,奥雷巴替尼的暴露量与单药相比,其Cmax和AUC0-inf分别升高76%和159%。基于PBPK模型预测结果显示,奥雷巴替尼与CYP3A4强效抑制剂联用后AUC增加139%,与CYP3A4中效抑制剂联用后AUC增加80%-139%,与CYP3A4弱效抑制剂联用后AUC增加8%。因此,临床实践中奥雷巴替尼应尽量避免与CYP3A4中效或强效抑制剂同时使用。

奥雷巴替尼与CYP3A4诱导剂合用

临床药物相互作用研究表明,与CYP3A4强效诱导剂利福平合并用药后,奥雷巴替尼的暴露量与单药相比,其Cmax和AUC0-inf分别降低61%和75%。基于PBPK模型预测结果显示,与CYP3A4中效或强效诱导剂联用后,奥雷巴替尼AUC降低44%-71%。因此,在接受奥雷巴替尼治疗的患者中,应避免联用CYP3A4中效或强效诱导剂。

奥雷巴替尼与转运体抑制剂合用

体外转运体研究表明,奥雷巴替尼是P-gp和BCRP的底物,不是OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3、OCT2、MATE1和MATE2-K等摄取转运体的底物,也不是BSEP的底物。与P-gp或BCRP抑制剂联用可能会影响奥雷巴替尼吸收。

奥雷巴替尼与转运体底物合用

体外转运体研究表明,在临床治疗浓度下,奥雷巴替尼对OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3、MATE1、MATE2-K、P-gp或BCRP无明显抑制作用。

抑制胃酸药物对奥雷巴替尼的影响

奥雷巴替尼呈现pH依赖的溶解特性,因此与抑制胃酸药物联用可能影响奥雷巴替尼暴露量。在接受奥雷巴替尼治疗的患者中,应避免合用抑制胃酸药物。

药物过量:

目前对奥雷巴替尼过量(即超过40mg隔日一次的剂量)的经验仅限于I期SJ-0002试验中的剂量爬坡研究。其中有18例受试者接受了50mg隔日一次的起始剂量。安全性上血液学不良事件的发生率较40mg起始剂量组略高,白细胞/中性粒细胞计数降低和贫血的发生率也相似。奥雷巴替尼的剂量爬坡最高达到60mg隔日一次,在3例患者中,除了一例4级血小板降低的剂量限制性毒性外,未见其他的意外不良反应的报告。

由于奥雷巴替尼可能会发生血液学毒性(参见【注意事项】),摄入超过推荐剂量药物的患者应当密切监测其血象,医师可根据临床情况调整监测频率,并按需要给予适当的支持性治疗。

临床试验:

慢性髓细胞白血病——慢性期

HQP1351CC201研究

在一项开放、多中心、单臂设计的II期临床试验中,对奥雷巴替尼治疗任何靶向BCR-ABL1的酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗后出现T315I突变的慢性髓细胞白血病慢性期(CML-CP)患者的安全性和有效性进行了评价。主要疗效终点为主要细胞遗传学缓解(MCyR),定义为:骨髓费城染色体阳性(Ph+)细胞≤35%;若入组时Ph+细胞水平在1%-35%,则要求Ph+细胞<1%,方计为MCyR。患者持续按40mg/次、每两日一次的方案接受奥雷巴替尼口服治疗,直至疾病进展或治疗失败。疾病进展的定义:死亡;疾病进展为CML-AP或CML-BP;丧失已获得的完全血液学反应(CHR)(在没有获得细胞遗传学反应的情况下),并在间隔至少4周后确认;丧失已获得的MCyR、CCyR。治疗失败的定义:基线未达CHR,治疗中亦未获得CHR的患者。

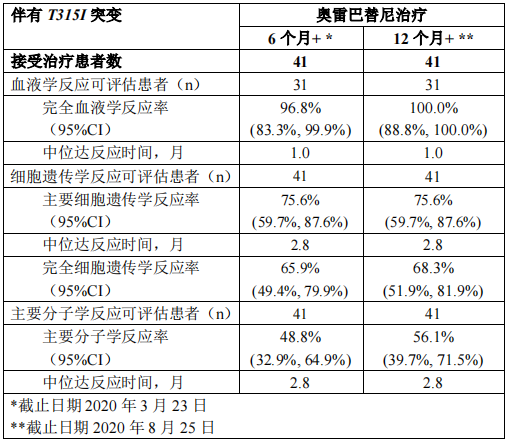

共41例出现T315I突变的CML慢性期患者进入研究并接受至少一次治疗,中位年龄为47岁(范围:22-70岁),男性占51.2%,ECOG评分均为0-1分。患者自诊断至开始奥雷巴替尼治疗的中位时间为5.31年,所有患者之前均接受过至少1种TKI治疗,中位TKI治疗线数为2线(范围:1-3线)。6例患者在进入研究时为部分细胞遗传学反应状态(骨髓Ph+细胞≤35%)。

截至2020年8月25日,奥雷巴替尼的平均治疗时间为12.6个月,中位持续治疗时间为13.0个月(范围:3.1-16.3),中位随访时间13.0个月(范围:7.2-16.3)。末例CML-CP患者进入研究至少6个月或12个月的治疗反应率详见表4。

表4:HQP1351 CC201研究反应率—完全分析集

截至2020年8月25日,31例获得MCyR的患者中5例丢失已经获得的MCyR;28例获得完全细胞遗传学反应(CCyR)的患者中4例丢失已经获得的CCyR;20例获得主要分子学反应(MMR)的患者中2例丢失MMR。12个月的PFS率为85.7%(95%CI:[63.6%-94.9%])。12个月总体生存率为100%(95%CI:[100.0%-100.0%])。无死亡病例。

基于上述Ⅱ期单臂临床试验的结果附条件批准本适应症。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性试验证实本品的临床获益。

慢性髓细胞白血病——加速期

HQP1351CC202研究

在一项开放、多中心、单臂设计的II期临床试验中,对奥雷巴替尼治疗任何靶向BCR-ABL1的酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗后出现针对TKI耐药伴有T315I突变的慢性髓细胞白血病加速期(CML-AP)患者的安全性和有效性进行

了评价,这项试验的主要疗效终点为主要血液学反应率(MaHR),定义为:完全血液学反应率和无白血病证据即为主要血液学反应率。

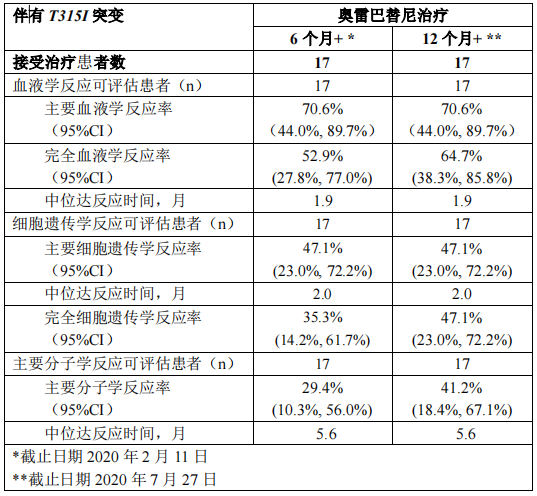

17例确诊为CML加速期患者在本研究中接受了至少1次治疗,中位年龄为35岁(范围21-74岁),男性占82.4%,ECOG评分均为0-1分。自诊断CML至开始奥雷巴替尼治疗的中位时间为4.37年,所有患者之前均接受过至少1种TKI治疗,中位TKI治疗线数为2线(范围:1-3线)。

截至2020年7月27日,奥雷巴替尼治疗的平均持续时间为11.31个月,中位治疗持续时间为11.7个月(范围:3.3-15.2),中位随访时间14.3个月(范围:6.6-15.2)。最后1例CML-AP患者进入研究至少6个月或12个月的治疗反应率详见表5。

表5:HQP1351CC202研究反应率—完全分析集

截至2020年7月27日,12例获得MaHR的患者中2例丢失已经获得的MaHR;8例获得MCyR的患者中,无疗效丢失患者。8例获得完全细胞遗传学反应(CCyR)的患者中有2例转变为PCyR;7例获得主要分子学反应(MMR)的患者中1例丢失MMR。12个月的PFS率为73.3%(95%CI:[43.3%-89.1%])。12个月总体生存率88.2%(95%CI:[60.6%-96.9%])。3例病例由于疾病进展退出研究后死亡。

基于上述关键性单臂Ⅱ期临床试验的结果附条件批准本适应症。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性试验证实本品的临床获益。

贮藏:

遮光,密封,不超过 25℃保存。

包装:

口服固体药用高密度聚乙烯瓶及聚丙烯儿童安全组合瓶盖系统包装。

60片/瓶。

有效期:

24个月。

执行标准:

YBH14522021

生产企业:

广州顺健生物医药科技有限公司